Vous l’avez compris dans l’article précédent, la curiosité m’accompagne là où je mets le pied. Et si ce n’est pas le pied que je mets, c’est peut-être le pneu sur une route ou le doigt sur une souris. Je me pose des questions sur mes actions, leur sens et leurs conséquences. Pourquoi tel geste plutôt qu’un autre, pourquoi ce choix-ci et ne pas un autre ?

Nous, les humains, avons bien les capacités intellectuelles nécessaires pour adapter nos comportements à une logique de préservation du vivant. Nous avons bien compris que nos labeurs ont un impact sur notre espace de vie. Nous disposons en plus des sens nécessaires à la perception de tout ce qui nous entoure, en liaison avec l’intellect. Ces sens contribuent à notre complétude et peuvent nous apporter des réponses intuitives, utiles à la conscience du présent que nous vivons. Autrement dit, nos sens peuvent nous mettre sur des pistes de réflexion.

A la sortie de l’une de ces pistes de réflexion j’avais décidé de prendre une piste cyclable pour la plupart des trajets que j’aurais à effectuer.

Ce matin, je monte donc sur mon vélo pour parcourir les 12km qui me séparent d’un lieu de rendez-vous. Sur certains tronçons je ne suis qu’un petit obstacle vulnérable dans un courant de gros tas de ferrailles roulants, pesant 1 ou 2 tonnes, voire davantage, et transportant majoritairement entre 60 à 90kg d’humain d’un point à un autre plus ou moins éloigné et pour des raisons plus ou moins urgentes. J’aime ce moment où je pédale, où je respire, où je me dépense physiquement. Ces gros tas de ferrailles circulant autour de moi, aussi appelés voitures, font partie des objets ayant façonné le paysage du monde auquel nous nous sommes habitués. Le sentiment de liberté individuelle qu’ils nous donnent et le fait que nous n’avons aucun effort physique à fournir en les utilisant, écartent trop souvent de notre esprit la réalité de leur capacité de nuisance.

Je pédale, le mouvement me fait du bien, je sens la petite brise qui me caresse le visage, les fragrances des arbres, des champs, un vrai régal, jusqu’à ce que l’odeur des gaz d’échappement me fasse revenir à cette autre réalité, au bruit, aux klaxons, à l’énervement des uns envers les autres lorsque les tas de ferraille n’avancent pas et se bloquent mutuellement sur la route. Je passe, me faufile et, quelques kilomètres plus loin, je vois me doubler ceux qui étaient embouteillés plus tôt. Puis, je les rattrape au prochain feu tricolore.

Si vous avez eu le temps, vous avez peut-être vu que j’avais écrit un article similaire sur mon blog il y a plus de 10 ans. Je n’ai pas l’intention de refaire le même discours aujourd’hui. Le monde a changé depuis et une vraie prise de conscience au sujet du respect pour l’environnement est en train d’émerger. Mes observations de cycliste sont néanmoins en légère discordance avec ce constat. Pendant toute la décennie écoulée, j’ai vu augmenter la taille des voitures, toujours plus lourdes, plus imposantes, plus performantes, plus confortables. Visiblement, peu de gens ont fait le choix de prolonger la durée de vie du véhicule qu’ils ont choisi à un moment donné pour leurs déplacements. Si seulement ce n’était le cas que pour le véhicule…

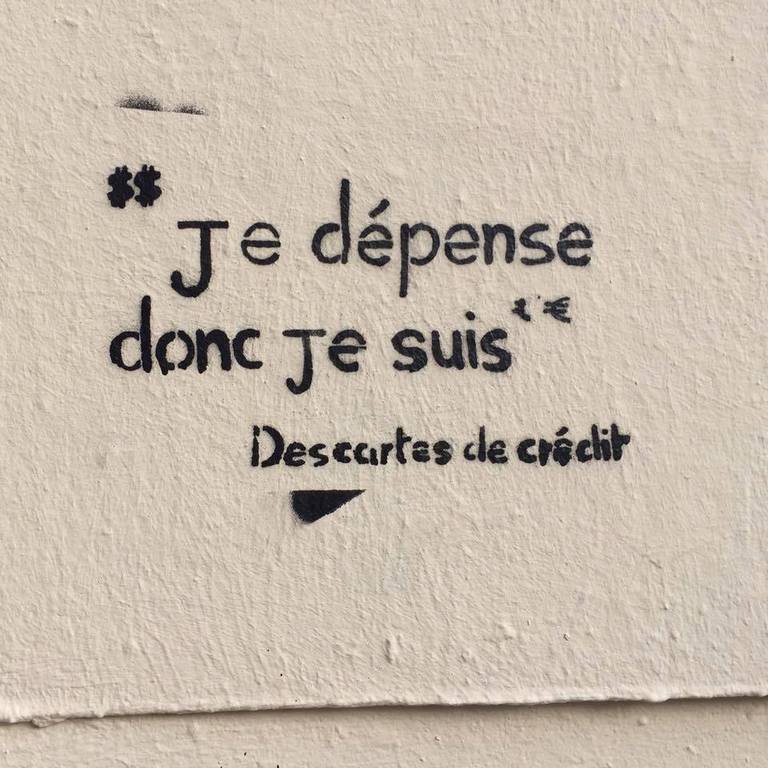

Le plus clair de notre temps nous n’avons pas le temps, le temps de nous arrêter un instant et de nous demander « à quoi ça sert ? » Nous sommes tellement occupés à gagner l’argent pour payer le prix du mieux, du plus performant, du encore plus confortable. Constamment nous cherchons les meilleurs affaires ou l’objet le plus récent au prix le plus avantageux. Nous sommes prêts à renoncer aux plaisirs de ce qui nous entoure naturellement, au service qu’un objet peut nous rendre même si ce n’est pas sa dernière version. Dans nos contrées, c’est en moyenne 48 semaines par an que nous consacrons à l’activité permettant de gagner cet argent, tout en dégradant les richesses que nous respirons, que nous piétinons et que nous transformons en déchets. Les 4 semaines restantes de chaque année, nous allons chercher ailleurs, loin, très loin des fois, ce qu’il n’y a pas sur nos routes quotidiennes, le calme, la nature, les petits plaisirs de chaque instant. Nous en payons le prix à ceux qui s’occupent de notre confort à ce moment-là, leur permettant à eux aussi de se payer le bien-être matériel que nous avons si durement acquis.

Les étapes de la chaîne de production pour notre satisfaction matérielle ressemble à un cercle vicieux. L’invention d’une multitude de produits dont on nous explique la nécessité, se complétant les uns les autres ou, au contraire, les uns comme remède aux désagréments des autres… Si un certain confort matériel nous rassure, nous donne un sentiment de satisfaction, il nous distrait aussi de notre condition d’être vivant. Le prix que nous payons pour chaque consommation nous donne bonne conscience, « nous sommes des gens honnêtes ». Le cycle de production nous occupe, nous fait appartenir à une structure, à une communauté, à une classe, à une norme. Nous sommes normaux. La normalité n’a pas de prix, mais elle a un coût. Elle semble priver une grande majorité des hommes de leur liberté véritable. Celle de l’instruction permettant de se forger une propre opinion, de prendre position, de comprendre les besoins réels pour vivre bien et ainsi d’y adapter son comportement. La manipulation d’une opinion publique n’est-elle pas une chose dangereuse ? La promesse de meilleurs lendemains, à condition de produire aujourd’hui le bonheur que nous pourrons consommer demain ? Je ne vise personne en particulier, ni politiciens ni les hommes de l’hombre du pouvoir. Je pense ici au bon sens qui sommeille au fond de chacun d’entre nous. Il flemmarde et aime bien se laisser bercer par la mélodie du bonheur, affichée sur des panneaux publicitaires, des écrans de télé et de téléphone portable.

Je repense à la propagande de mon enfance, celle du régime totalitaire sous lequel j’ai grandi. Enfant, je n’y comprenais pas grand-chose, je faisais juste comme « tout le monde ». Adolescent, c’est-à-dire au moment où je commençais à questionner l’emprise des « maîtres à penser » sur le courage de mes compagnons, une intuition poignait à l’horizon. J’avais beau m’opposer à la doctrine, être rebelle, dire que cette société n’était pas propice à l’épanouissement de chacun. Au lieu de contribuer aux changements souhaités depuis l’intérieur du système, je lui ai tourné le dos. Je me suis laissé séduire par les sirènes du monde soi-disant libre, par l’abondance au pays de cocagne. Cette belle façade était celle d’une maison de cartes, mais je n’avais pas encore compris la simplicité nécessaire pour venir aux valeurs fondamentales du vivant dont nous, les hommes, faisons partie.

L’objectif que j’avais derrière la tête au moment de ma fuite à l’ouest consistait avant tout dans l’accomplissement des études supérieures, m’étant refusées par les idéologues de mon pays natal. Comme Faust, je voulais comprendre « was die Welt im Innersten zusammenhält » (ce qui tient ensemble notre monde en son for intérieur).

Une fois en poche mon Master, la soif d’apprendre est demeurée. La matière de cette formation n’avait d’autre but que de faire de nous des spécialistes, des experts dans la chaîne de production du contentement, autrement dit, de nous distraire de notre finitude.

Non, je ne vais pas refaire le rebelle, je ne vais pas dire à quel point le système est mauvais, que tous ceux qui prennent leur voiture sont avides ou paresseux. Je ne vais pas réécrire les livres, les films, les œuvres du passé, attirant l’attention sur les aberrances de la vie en société. Je suis infiniment reconnaissant d’habiter ce pays qui me laisse l’entière liberté de m’exprimer, qui permet de vivre ses rêves en dehors d’un circuit normal. Je vis à l’intérieur du système, mais en dehors du circuit normal. Je commence par vivre une petite partie du changement que j’aimerais voir dans le monde. Je ferai ce que je pourrai pour que la prise de conscience se traduise par des actes chez ceux qui croisent mon chemin. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, je sais, mais je sais aussi que tout peut se faire autrement que de la manière à laquelle nous sommes accoutumés.

Nous ne vivons plus dans le monde d’avant, nous sommes 2 fois plus nombreux qu’à l’époque où je suis né, 3 fois plus qu’à l’époque où nous avons commencé à voir le salut dans la consommation, 6 fois plus qu’à l‘époque de la révolution industrielle, 10 fois plus qu’au siècle des lumières… et NOUS SAVONS.

Nous n’avons plus d’ennemi désigné comme pendant la guerre froide. Il existe un mal-être dont les symptômes sociétaux sont multiples. Nous devons prendre soin de nous pour vivre bien ensemble. Apprendre à partager les ressources de manière équitable, apprendre une attitude plus humble envers ce qui nous nourrit, apprendre à demander « à quoi ça sert », apprendre à changer notre comportement, à donner un sens à nos actes. Un sens qui ne nous divise pas, des actes qui nous rapprochent.

En regardant le flux de ces tas de tôle roulants je conçois la complexité du monde, l’insignifiance de nos gestes pourtant si bruyants. Pour l’instant, l’homme reste un animal grégaire, il s’attache aux habitudes, il suit celui qui lui promet les pâturages les plus abondants.

Je stationne tranquillement mon vélo et vois tourner les voitures à la recherche d’une place pour se garer. Leurs conducteurs se remettent à insulter celui qui ne roule pas assez vite ou celui qui prend le créneau venant juste de se libérer devant lui.

Je me sens bien, l’exercice m’a fait respirer et m’a libéré de toute tension intérieure.

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein ! (Ici je suis humain, ici je peux l’être ! – du Faust de Goethe).